こんにちは、おひとりさま終活担当の物部です。

終活というと、皆さんいくつか同じようなワードを思い浮かべます。「生前整理」「断捨離」「墓じまい」・・・。その中でも認知度の高い言葉に「遺言書」があります。

でも、待ってください。似たような言葉で「遺書」や「エンディングノート」「リヴィング・ウィル」なども。

よくわからず書いていたり、書いていなかったり。とにかくよくわからない!

そこで、今回は遺言書とは何か、エンディングノートや遺書との違いを解説していきます。

遺言書とは、『死』にまつわる文書

- 死後の財産の扱いについて主に記載する

- 死後に開封されることが多い

- 内容を伝える主な対象は遺族(家族)や死後のこと等お願いしている事業者その他関係者

遺言は普通方式と特別方式に分けられ、通常使用する普通方式が使用されています。

- 自筆証書遺言

- 秘密証書遺言

- 公正証書遺言

- 危急時遺言

- 隔絶地遺言

普通方式には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。

一方で特別方式には、「危急時遺言」「隔絶地遺言」の2種類があります。特別方式は使う場面が限られており、必要な要件が定められている形式です。

※15歳以上であれば単独で有効な遺言書の作成が可能(民法961条)

※法的拘束力あり

※作成方法によっては一定の費用が必要となる

第961条【遺言能力】

15歳に達した者は、遺言をすることができる。

民法 第961条

普通方式の種類

3種類の普通方式について、わかりやすく解説していきます。

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |

|---|---|---|---|

| 作成方法 | 本人 | 公証人 | 本人 |

| 保管 | 本人 | 公証人役場 | 本人 |

| 証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |

| 費用 | なし | 公証人 | 公証人 |

自筆証書遺言

自筆で遺言書を作成する方法です。近年の法改正により、財産目録を添付する場合、その部分はパソコンで作成しても認められるようになりました。

この形式は自分一人で作成する方が多いものの、記載ミスや法律に適合しない形式で作成すると無効になる可能性があるため、十分な注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝え、公証人が作成する方式です。

弁護士など専門家の協力を得て作成することが多く、形式や内容のミスが少なく、有効性が高いのが特徴です。証人2名以上の立会いや費用が必要ですが、「検認」が不要な点も、よく利用される理由の一つです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま、その存在のみを公証役場で確認してもらう形式です。

公正証書遺言と同様に公証役場での手続きが必要ですが、内容や形式の確認は行われないため、法律に適合しているか十分に注意する必要があります。

特別方式の種類

| 危急時遺言 | 隔絶地遺言 | |||

| 一般危急時遺言 | 難船危急時遺言 | 一般隔絶地遺言 | 船舶隔絶地遺言 | |

| 概要 | 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者 | 船舶が遭難した結果死亡の危急に瀕した者 | 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる者 | 船舶に乗船している者 |

| 証人 | 3人以上 | 証人2人 | 警察官1人 証人2人 | 船長 証人2人 |

| 署名押印 | 証人3名 | 証人 | 遺言者、立会者全員 | 遺言者、立会者全員 |

一般危急時遺言

一般危急時遺言は、病気やケガで命の危険が迫っているときに作成する遺言です。

3名以上の証人が立ち会い、遺言者が口頭で内容を伝え、そのうち1名が遺言書を作成します。内容を他の証人に読み聞かせ、誤りがなければ3名全員が署名・押印します。

遺言者は危篤状態が想定されるため、署名・押印は不要です。推定相続人は証人になれず、作成後20日以内に家庭裁判所で確認手続きが必要です。

難船危急時遺言

難船危急時遺言は、乗っている船や飛行機が遭難し、命の危険が迫る中で作成する遺言です。

一般危急時遺言より緊急性が高く、証人は2名で構いません。証人が代筆することも可能で、遺言者と証人で内容を確認し、証人が署名・押印します。

家庭裁判所での確認手続きが必要ですが、期限はなく、危機が去った後に速やかに行えば問題ありません。なお、確認とは別に、遺言執行時には検認手続きが必要です。

一般隔絶地遺言

一般隔絶地遺言は、伝染病による隔離や服役中など、通常の方法で遺言が作れない状況で作成する遺言です。

遺言は本人が自筆で書く必要があり、代筆や口述による作成は認められていません。作成には警察官1名と証人1名の立会いが必要で、遺言書には遺言者と立会人全員が署名・押印します。

本人が自筆で作成するため、家庭裁判所での確認手続きは不要です。

船舶隔絶地遺言

船舶隔絶地遺言は、長期の航海などで陸地から離れた場所にいる際に作成する遺言です。

飛行機のように滞在時間が短い場合は対象外です。本人が自筆で作成する点は一般隔絶地遺言と同じで、代筆は認められません。

作成には船長または事務員1名と証人2名以上の立会いが必要で、全員が署名・押印を行います。本人が書いた遺言のため、家庭裁判所での確認手続きは不要です。

遺言書、エンディングノートなどとの違い

それぞれの文書は、「誰に向けて、何を伝えたいのか」「法的効力があるかどうか」「どう活用されるか」によって目的や特徴が異なります。

遺産の分配を明確にする法的文書である遺言書、自由度が高く情報整理にも使えるエンディングノート、終末期医療の方針を記すリヴィング・ウィル、大切な人へ思いを綴る遺書――。自分の意思を残す手段として、目的に合わせて使い分けることが大切です。

| 遺言書 | エンディングノート | リヴィング・ウィル | 遺書 | |

|---|---|---|---|---|

| 法的効力 | あり | なし | なし | なし |

| 書き方・形式 | 民法に定められた書き方で作成 | 自由 | 自由 | 自由 |

| 内容 | 遺産相続に関することが中心 | 自由 | 生前の治療方針に関すること | 親しい人に向けて書く手紙 |

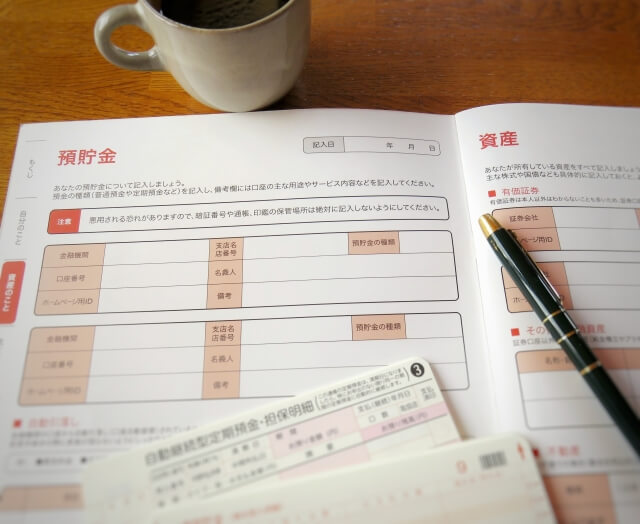

エンディングノート

エンディングノートとは、自分の情報や希望を自由にまとめておけるノートです。氏名・連絡先・血液型といった基本情報から、預貯金や借入金などの財産状況、持病や服薬などの健康状態、介護や終末期医療に関する希望、さらには緊急連絡先まで幅広い内容を記載できます。

最近では、スマホやパソコンなどのデジタル遺品を生前整理をする際にも、エンディングノートが活用されています。

また、家族へのメッセージや人生の振り返りなど、心のこもった思いも自由に盛り込めるのが特徴です。死後の備えとしてだけでなく、生前の情報整理としても活用でき、非常に柔軟性の高いツールです。

記載された内容は、家族はもちろん、介護施設や医療機関、葬儀や死後事務を担当する事業者、友人など、作成者が「知っておいてほしい」と思うあらゆる関係者にとって有益な情報となります。

※年齢制限なし

※法的拘束力なし

※書ける内容には基本的に制限がない(購入した書籍に依存)

※書籍購入の費用のみ必要

リヴィング・ウィル(尊厳死宣告書)

リヴィング・ウィル(尊厳死宣言書)とは、終末期における医療方針について、自らの意思を明確に伝えるための文書です。主に家族や医療関係者に宛てて作成され、延命治療を希望するかどうかといったターミナル・ケアに関する意思を記載します。

多くの場合、公正証書などの正式な形で作成され、本人の意思確認が困難になる終末期において、治療方針の判断材料として重要な役割を果たします。自分らしい最期を迎えるための備えとして注目されています。

遺書

遺書とは、自分の死後に残された家族や友人、親しい人に向けて、思いや感謝の気持ちを伝えるための手紙です。法的な効力はありませんが、心のこもったメッセージとして、遺された人々の支えとなることがあります。

生前の感謝や謝罪、伝えたかった言葉など、内容に決まりはなく自由に綴ることができ、自分らしい最期の言葉として大切にされる文書です。

※年齢制限なし

※法的拘束力はない

もし、遺言書も何も作らなかったら

遺言書は、自分の財産をどのように引き継いでもらいたいかを明確に示すための重要な手段です。特に「おひとりさま」の場合、遺言書がないと、相続人が存在しないことから遺産が最終的に国に帰属してしまう可能性があります。これは、法定相続人や代襲相続人がいない場合に起こるものです。

国庫(国に帰属する)に入る「相続人なき遺産」は、2023年度に1015億円となったことで話題となりました。

こうした事態を避けるためにも、遺言書を作成し、大切な財産の行き先や想いをしっかりと記しておくことが必要です。遺された人への配慮としても、遺言書は自分の意思を伝える有効な手段となります。

まず自分に「何が必要か」知ることから始めましょう

いかがだったでしょうか。

終活を思い立ったら、まずご自身に「何が必要か」知ることから始めたほうが賢明です。

特にエンディングノートは内容の幅広さや利便性から「気軽に」ペンをとることができます。ご自身に関する基本的な情報から終活の具体的な事項や想いまで、「手記」や「手帳」のような感覚で始めることができることから、一担当者としてはとてもおススメです。

まずは思い立ったらエンディングノートを手にとることから始めましょう。

すべて一人で埋める必要はありません。またすべて書かなくとも良いものです。

書き方や使い方のコツは熟知した当社のスタッフが懇切丁寧にお伝えいたします。

ご遠慮なくお申し付けください。