本記事は一般社団法人 相続診断協会にて執筆した「【vol.106】土地分割の際には「最低敷地面積」に要注意」の改訂版です。

土地を相続人複数名で分ける場合や分けて遺贈する場合には、土地の分筆登記が必要になります。

その場合にとても大切なことは分割した土地の価値を毀損させないことです。

土地の一番の価値は、建物を建てる敷地として利用することだと言えます。建物の建築ができない土地は、建築ができる土地と比べて、その価値は下がるのは理解できると思います。

そこで今回は建築基準法のおさらいや相続の実務における注意点を解説していきます。

- 建築基準法第43条の接道義務についておさらい

- 相続の実務におけるよくある失敗「最低敷地面積」について

- 新たな落とし穴「みなし道路」「セットバック」について

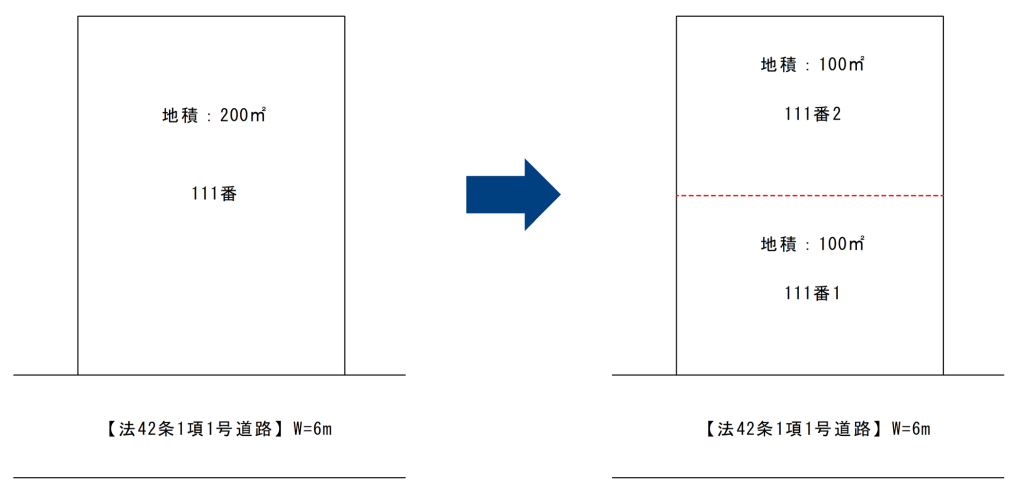

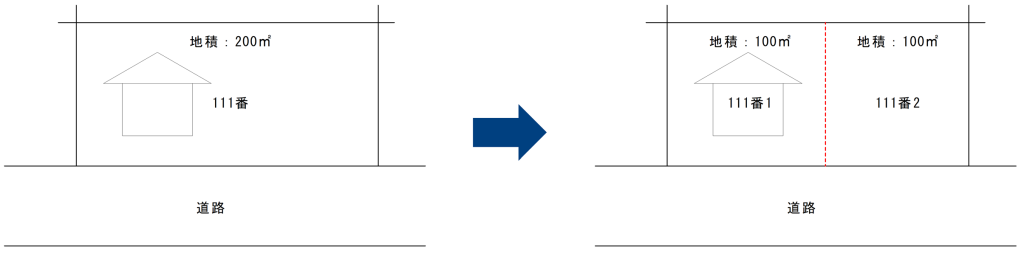

分筆の基本である接道義務について

建物を建築するためには、建築基準法や都市計画法の規定を満足する敷地である必要があります。その規定の中で最も基本的な事は、建築基準法第43条の接道義務です。

第43条

建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。

建築基準法抜粋

この法律により、分筆によって分割された土地が以下に当てはまる場合は建物を建築することができません。

- 道路に面していない土地

- 道路に面しているがその幅が2m以上ない土地

分筆による111番2の土地は、道路に面していない土地であるため、単独で建物を建築することができません。

これでは111番2の土地を相続したとしても財産価値を大きく低下させてしまいます。

道路に接していないことで建物が建てられない土地を「再建築不可物件」と言います。

再建築不可物件については、土地再生・問題解決ページにて詳しく説明しております。

分筆における最低敷地面積には注意

別の事例として、相続の実務で見かける失敗事例があります。それは「最低敷地面積」が満たされていないことです。

第53条の2

建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。

建築基準法抜粋

この最低敷地面積は、その地域の都市計画に基づき決定されています。

最低敷地面積を調べるには?

「最低敷地面積 ◯◯市」と検索いただくと、各自治体が発表している敷地面積を確認することができます。

例えば、最低敷地面積が100㎡の地域であった場合、200㎡の土地を120㎡と80㎡に分筆した時は、80㎡の土地には建物を建築できなくなります。

上記のように、土地を分割する際は最低敷地面積を考慮して分割を行わないと、財産価値を低下させてしまうので注意しましょう。

それでは、最低敷地面積が100㎡の地域で100㎡ずつ分割を行えば大丈夫でしょうか?

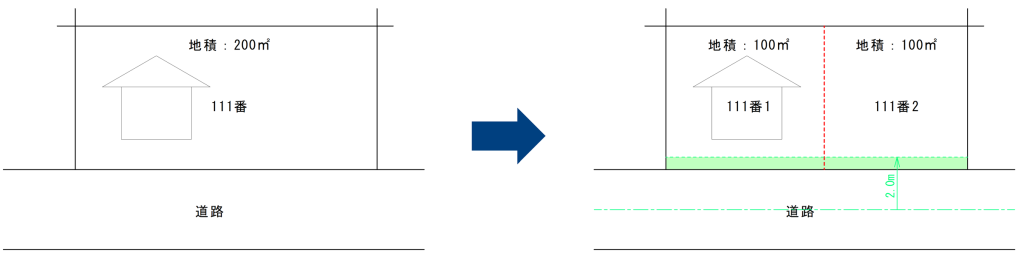

新たな落とし穴「セットバック」にも注意

例えば、面している道路が建築基準法第42条第2項の「みなし道路」であった場合。100㎡ずつ土地を分割してしまっては、大きな落とし穴が潜んでいます。

建築基準法第42条第2項のみなし道路とは

第42条第2項

都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(同項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

建築基準法抜粋

建築基準法が制定された頃から存在していた幅員4m以下の道路のこと。

建物を新たに建築する際は道路幅が4m以上になるよう敷地を後退する必要があり、敷地の一部を提供することを「セットバック」または「私道負担」といいます。

さらに、その後退した部分は道路の敷地とみなされ、建物を建築することができません。

セットバックにより最低敷地面積に満たない悲劇

ここで注意しなければいけないのが、所有権としての地積と建築敷地は一致しない場合があるということです。この場合、登記上の地積は、100㎡ですが、建築敷地はセットバック部分を除いた地積となり100㎡未満になってしまいます。

最低敷地面積とは、「建築敷地」の最低限度を規定しており、この場合、100㎡に満たないこととなり建築はできません。

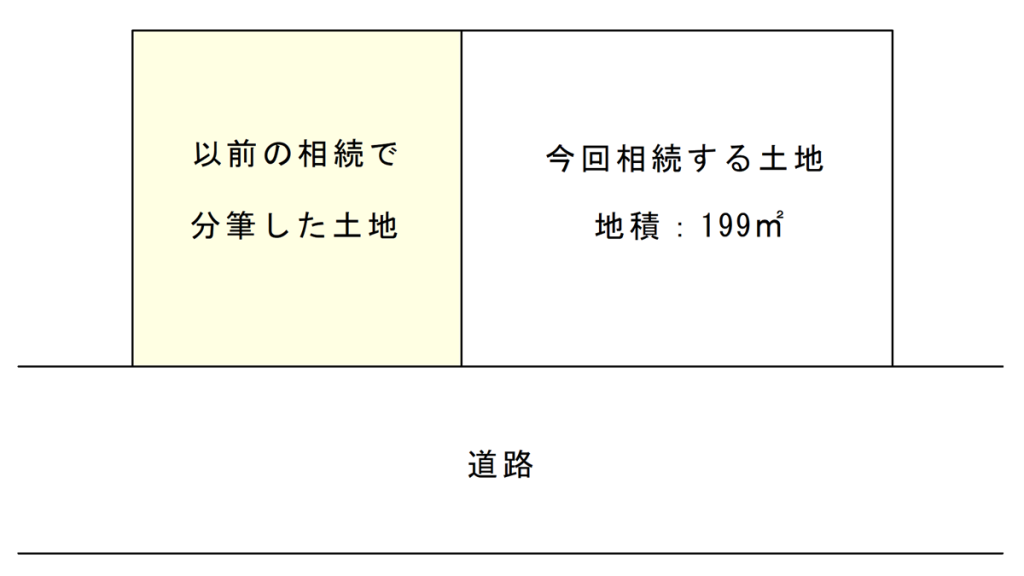

そして、相続のときに時空を超えて起こる悲劇がこちらです。

土地の地積が199㎡なので、2分割すると100㎡に満たない方は建物を建築することができない土地となってしまいます。

まずは境界確定測量の費用を知りましょう

分筆を行う場合には、地積や土地の境界を明らかにすることが必要です。

そのためには境界確定測量を行い、隣地の方立会いのもと「境界確認書」を作成することで詳細が明らかになります。

境界確定測量の費用は測量費用見積り自動ツールから無料で行うことができ、メールアドレス等の入力が不要で概算費用を算出できますので是非お試しください。

よくある質問

- 最低敷地面積とは?

-

建物を建設するときに必要な、最低限の敷地面積のことです。

- 最低敷地面積の調べ方は?

-

「最低敷地面積 ◯◯市」と検索いただくと、各自治体が発表している敷地面積を確認することができます。

- 測量の費用はどれくらい?

-

測量費の概算見積はこちらから

- 誰に相談したらよいか?

-

相続と測量と建築を俯瞰してみることができる専門家に相談するのが良いでしょう。