いらない土地を国に返す制度が2023年(令和5年)4月27日にスタートしました。

正式名称は「相続土地国庫帰属制度」と呼ばれる制度です。

故郷の土地を相続したけれども利用予定がないので手放したい...

いらない土地のために管理費用を支払うのはもったいない...

土地や建物を国に寄付できる新制度で相続した方や遠方に住んでいる方にピッタリです。

この記事では、相続土地国庫帰属制度の要件や費用、流れについて解説します。

いらない土地を相続してお困りの方やこれから相続対策を検討している方は、ぜひとも参考にしてください。

相続土地国庫帰属制度とは?

2021年(令和3年)4月に成立した相続土地国庫帰属法(正式名称:相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)に基づき、2023年(令和5年)4月27日からスタートしました。

相続土地国庫帰属制度とは、相続等で土地を取得した者が、法務大臣の承認を得て、その土地を国に引き取ってもらう制度のことです。

土地は所有しているだけで、管理費用がかかります。

利用予定のない人にとって、土地の所有は悩みの種です。

土地を相続したけれども、いらないので手放したいという人は、ますます増えています。

いらない土地を相続した人の要望をうけて、土地を手放しやすいようにしたのが、相続土地国庫帰属制度です。

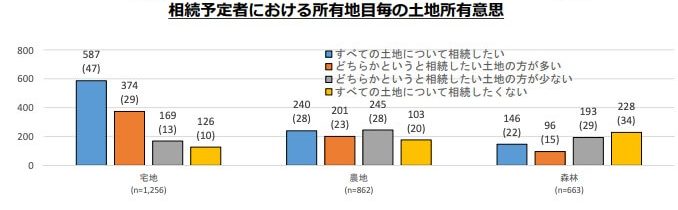

相続予定者による土地保有意欲の調査結果

国土交通省は、相続土地国庫帰属制度が開始される前に個人土地所有者向けにアンケートを実施しています。(回答者数:2,094人)

個人土地所有者向けアンケートの実施概要

国土交通省:保有の意欲を失い、権利放棄を望んでいる土地の実態把握調査

○20歳以上の個人の土地所有者(配偶者を含む)及び将来、土地を相続する可能性がある方(相続予定者)を対象に、保有の意欲を失い、権利放棄を望んでいる土地の実態把握を行うためのインターネットによるアンケートを平成30年(2018年)7月に実施。

相続予定者における所有地目毎の土地所有意思

【問い】相続予定者に、相続予定の土地について、相続したいと思う土地がどの程度あるのかを地目別に尋ねた。

【結果】森林、農地、宅地の順に「土地所有権を手放すことを希望」あるいは「相続を希望しない」との回答比率が高くなっている。

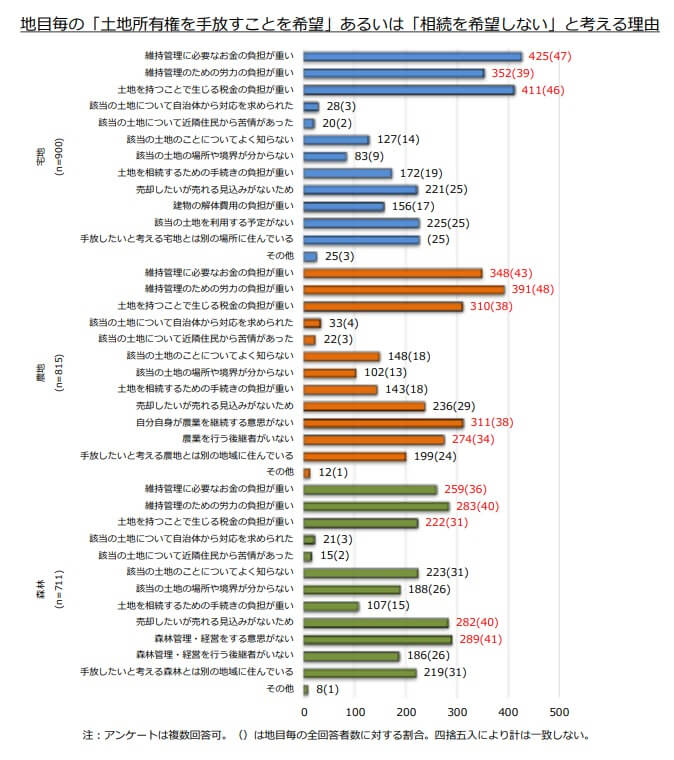

相続を希望しない理由

【問い】「相続を希望しない」回答者に対して、具体的に、土地を手放したいと考える理由について尋ねた。

【結果】宅地、農地、森林のいずれにおいても、維持管理費あるいは労力、税金の負担が重いことが理由として挙げられているが、農地、森林では農業・林業を継続する意思がない、あるいは後継者がいないとの回答の比率が高い。

著者

著者相続予定者の居住地が遠方であればあるほど、「遠方で利用する機会が少ないのになんで負担しなければならないのか?」という気持ちが強まりそうですね...

2023年11月の最近動向について

2023年9月末に初の事例が!

法務省の記者会見によると、富山県で土地2件が国庫に帰属したと明らかになりました。

制度の申請は8月末時点で885件にのぼり、内訳は以下の通り。

| 土地の種目 | 割合 |

|---|---|

| 田畑 | 4割 |

| 宅地 | 3割 |

| 山林 | 2割 |

申請状況や事例などは、皆様に最新情報をお届けできるように日々更新していきます。

申請者の動機と本音

また相続土地国庫帰属制度に申請した動機として以下の声がありました。

遠方に住んでいるため利用の見込みがない...

処分したいが買い手が見つからない...

子孫に相続問題を引き継がせたくない...

最近では細かい要件なく、一律価格で買取りを行う企業も増えており、放置される土地や所有者が分からない状態が徐々に減っていく流れになってきています。

相続土地国家帰属制度の本も出版されました。

新日本法規出版株式会社が2023年10月12日に発売しました。

内容は法務省の通達等を踏まえて、承認申請の手引きを分かりやすく解説しているものです。

国のパンフレットやマニュアルは難しいけど、要点を解説してくれてるなら自分で申請してみようかな...といった方にぴったりな書籍です!

| 通常書籍 | 電子書籍 | |

|---|---|---|

| 書籍名 | 政省令・施行通達対応 相続土地国庫帰属制度 承認申請の手引 | |

| 編著 | 横山宗祐(弁護士) | |

| 定価 | 3,520円(税込)+410円(送料) | 3,190円(税込) |

| ページ数 | 240ページ | 240ページ |

| URL | https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100299 | https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/81260484 |

相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリット

相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットをまとめました。

相続土地国庫帰属制度にはデメリットもあります。

利用の検討にあたっては、メリットのみならず、デメリットにも目を向けましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・いらない土地を手放せる ・相続放棄せずに済む ・国の管理なので安心 | ・引取の条件が厳しい ・費用がかかる ・承認までの時間が長い |

相続土地国庫帰属制度のメリット

相続土地国庫帰制度は、特定の土地のみを放棄したい人に役立つ制度です。

相続土地国庫帰制度の創設で、いらない土地を手放す選択肢が一つ増えました。

買い手のつかない土地を手放す方法としては、相続土地国庫帰制度のほかに、相続放棄が考えられます。

しかし相続放棄は、すべての財産を手放さなければいけません。

いらない土地を手放すのであれば、現金や株式も含め、すべての財産を放棄するのが、相続放棄のルールです。

不動産は放棄しつつ、現金のみ相続したい人にとって、相続放棄は使い勝手のよくない制度でした。

相続した土地の引取を認める相続土地国庫帰制度は、相続放棄の弱点を補う制度といえるでしょう。

土地の引取後は、国が土地を管理するため、トラブルの心配も不要です。

相続土地国庫帰属制度のデメリット

相続土地国庫帰属制度にはデメリットもあります。

後述しますが、相続土地国庫帰属制度の承認要件は厳しいです。

また、申請にはお金もかかります。

申請には手数料がかかり、要件を満たさず却下・不承認になった場合でも、手数料は払い戻されません。

相続土地国庫帰属制度の条件は3つ

相続土地国庫帰属制度が使える条件は3つあります。

条件の内容は次のとおりです。

- 法律が定める申請者に該当すること

- 審査対象の土地が法律の定める条件に該当しないこと

- 手数料・負担金の納付

申請者の条件

申請ができる人は次のとおりです。

- 「相続」により土地の「全部または一部」を取得した「相続人」

- 「遺贈」により土地の「全部または一部」を取得した「相続人」

申請者は相続人である必要があります。

相続人ではない、第三者からの申請は除外されます。

法人からの申請も認められていません。

ただし申請する人が相続人であれば、土地の共有者に第三者や法人が含まれていても条件は満たします。

土地の一部を取得した場合でも、申請者が相続人であれば、相続土地国庫帰属制度の対象です。

ただし共有状態で申請をする際は、共有者全員の同意が必要になります。

相続人単独の意思で土地を手放すことを認めると、ほかの共有者の利益を害するからです。

なお、遺贈とは、被相続人が遺言で特定の人に財産を贈与する行為です。

遺贈で土地を取得した第三者は、申請者の条件を満たしません。相続人ではないからです。

相続土地国庫帰属制度の申請者は、相続人に限られます。

土地の条件(提示されている条件に当てはまらないもの)

引取対象となる土地には条件があります。

どのような土地でも国が買い取ってくれるわけではありません。

法律(土地所有権の国庫への帰属に関する法律)には、引取対象外となる土地が定められています。

引取対象から除外される土地は次のとおりです。

引取申請そのものができない土地(却下事由)

- 建物がある土地

- 担保権や使用収益権が設定されている土地

- 他人の利用が予定されている土地

- 土壌汚染されている土地

- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

引取申請しても承認されない土地(不承認事由)

- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

国に土地を引き取ってもらうには、却下事由、不承認事由のいずれにも該当しないことが条件です。

不承認事由には、一般人には判断のつきづらい内容も含まれています。

専門家の手を借りなければ、見極めが難しい場合もあるでしょう。

一方で却下事由は、個人で判断できる内容が多いです。

建物のあるなし、担保権の設定は個人でも判断しやすい条件です。

担保権の設定は、法務局から取り寄せた不動産登記簿で、容易に確認できます。

却下事由に該当すると、申請そのものが受けつけられず、引取申請が失敗に終わるため注意しましょう。

負担金や手数料の条件

引取申請にかかる費用は次のとおりです。

- 審査手数料

- 負担金

なお、建物のある土地を引き取ってもらう場合は、建物の取り壊し費用がかかります。

相続土地国庫帰属制度は、更地を前提とした制度だからです。

審査手数料

審査手数料は、承認の可否にかかわらず、申請した時点で発生する費用です。

審査手数料は、土地一筆あたり14,000円となっています。

申請後に、申請の取り下げ・却下、審査の不承認の事実があっても、審査手数料は払い戻されません。審査手数料は、申請行為そのものにかかるお金だからです。

負担金

負担金は、審査の承認後、国に支払う費用です。

負担金の金額は、対象となる土地の管理費用の10年分が目安とされます。

具体的な金額は、土地の種目や面積によっても変わりますが、宅地の場合は20万円が原則です。

| 宅地 | 20万円* |

| 田、畑 | 20万円* |

| 森林 | 面積に応じて算定 |

| その他(雑種地・原野等) | 20万円 |

面積に応じて算定する場合の計算式は、法務省のホームページを確認してください。

手続きの流れ

土地の引取が承認されるまでの流れと、必要書類を確認しておきましょう。

土地に関しては、書面審査のみならず、実地審査も行われます。

負担金には期限が設定されるため、納付を忘れないようにする必要があります。

具体的な流れ

相続土地国庫帰属制度における、土地引取までの流れは次のとおりです。

負担金の納付には、30日の納付期限があります

審査結果の通知書面には負担金額が記載されており、通知到達から30日以内に納付しなければなりません。

期限内に納付できないと、承認が無効となり、申請をやり直す必要があります。

必要書類

申請に必要な書類は次のとおりです。

- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

- 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

- 申請者の印鑑証明書(市区町村作成)

図面や写真は、添付書面の記載例(法務省)を参考にしましょう。

また下記に当てはまる場合は、追加書類が必要です。

- 遺贈によって土地を取得した

- 申請者と土地所有者の名義人が異なる

追加書類の詳細は、法務省のホームページを確認してください。

その他いらない土地を手放す方法

相続土地国庫帰属制度のほかにも、いらない土地を手放す方法はあります。

具体的には次の方法が考えられます。

- 相続放棄

- 国や地方公共団体等への寄附

- 民間売買

- 引取業者に相談

いらない土地を手放す方法は、複数あります。

一つの制度や方法にこだわらず、それぞれのメリットとデメリットを考慮し、総合的に判断しましょう。

相続放棄

相続放棄をすれば、いらない土地を手放すことができます。

相続土地国庫帰属制度のように、細かい条件がなく、放棄の承認を得られやすいです。

負担金を支払う必要もありません。

しかし、相続放棄は相続財産のすべてを手放す手続きです。

被相続人の財産に、現金や株式が含まれていれば、現金や株式も含めて手放さなければいけません。

土地のほかに相続したい財産がある場合、相続放棄は不適切です。

国や地方公共団体等への寄附

寄付の制度を使えば、国や地方公共団体に、いらない土地を受けとってもらえる可能性があります。

寄付なので、負担金も存在しません。

しかし、現状、寄付が認められるケースは稀です。手続きも煩雑です。

民間売買

不動産業者に依頼して、民間売買が成功すれば、いらない土地を手放せます。

売買なので、費用を払うどころか、売却益を得られる可能性があります。

しかし買い手を見つけるのは大変です。

価値の見込める土地でなければ、買い手はつかないでしょう。

引取業者に相談

民間の引取業者に、いらない土地を引き取ってもらう方法もあります。

うまくいけば、無料で土地を引き取ってもらえるケースもあるようです。

しかし民間売買と同じく、価値の見込める土地でなければ、引き取ってくれない可能性が高いです。

引き取ってもらえる場合でも、高額の費用を要求されるリスクがあります。

よくある質問

- 本当に土地や建物を国に寄付できる新制度なのでしょうか?

-

該当する土地の相続人であり、3つの条件を満たすことで、土地や建物を国に寄付できる新制度を利用できます。

- いつから施行されていますか?

-

2023年4月27日から施行されています。

- 負担金や手数料はいくらですか?

-

審査手数料は、土地一筆あたり14,000円となっています。

負担金は、対象となる土地の管理費用の10年分が目安とされます。

具体的な金額は、土地の種目や面積によっても変わりますが、宅地の場合は20万円が原則です

- 農地や山林も対象ですか?

-

- 境界が明らかでないこと。

- 共同所有の場合は、共同所有者全員で申請する必要があること。

上記の利用条件を満たせれば対象になります。

- 原野商法で購入した山林も対象ですか?

-

原野商法の土地というだけで、対象外ということはありません。

相続等によって取得した土地であり、引き取ることができない土地の要件に該当しない土地であれば承認申請をすることは可能です。ただし、承認申請をする土地の範囲が明らかになっている必要があります。 - どこに相談すれば良いでしょうか?

-

2023年(令和5年)2月22日から全国の法務局・地方法務局の本局にて、対面相談と電話相談の対応が開始しております。

またそもそも相続土地国庫帰属制度を利用すべきか?については相続対策のプロに相談してトータルで判断するのが良いでしょう。

いらない土地を国に返す制度のまとめ

いらない土地を国に返す「相続土地国庫帰属制度」は遠方に住む相続人や管理費を払い続けることが勿体ないと感じる方におすすめの新制度でした。

相続放棄とは異なり、いらない土地以外の財産は次の世代に引き継げることが最大のメリットと言えるでしょう。

相続人にいらない土地と思われないように、生前に整理しておくことが次の世代のためでもあります。

生前対策は土地の問題解決もふくめ総合的に相談できる当社にお任せください!

本当に「いらない土地」なのか?それとも次の世代へ引き継ぐべき価値のある土地なのか?

まずは財産診断を通して明らかにしていきます。