相続不動産の売却は、「売るかどうか」を判断するだけの単純な問題ではありません。

家族それぞれの想いや感情に加え、遺産分割協議の進め方や相続税の申告期限という時間的制約、不動産取引特有の慣習などが複雑に絡み合い、思いがけないトラブルへ発展する可能性があります。

特に相続では、複数の相続人が共有名義で土地や建物を所有しているケースが多く、誰が管理しどのように処分するかについて意見が分かれやすいのが特徴です。遺言書がない場合には、法定相続分どおりに分割するか、代償分割や換価分割にするかをめぐって話し合いが長期化し、家庭裁判所での調停や訴訟に発展することもあります。

実際の現場でも、家族間の価値観の衝突や協議の停滞、誤った査定額の提示に依存したことで資産を大きく減らしてしまった事例が数多く報告されています。だからこそ、相続不動産の売却には専門家の助言、正確な登記や名義変更、そして手間を減らすための事前準備が不可欠なのです。

本記事では、現場で実際に起こった相続不動産のトラブル事例をもとに、発生しやすい原因と回避するための具体的な対策を解説していきます。

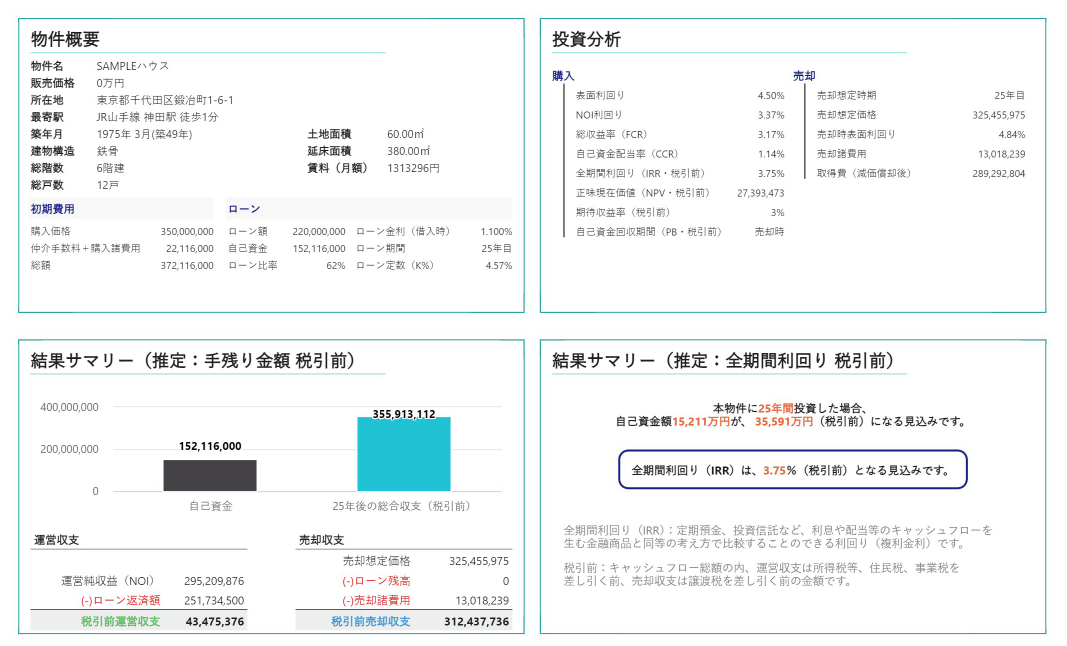

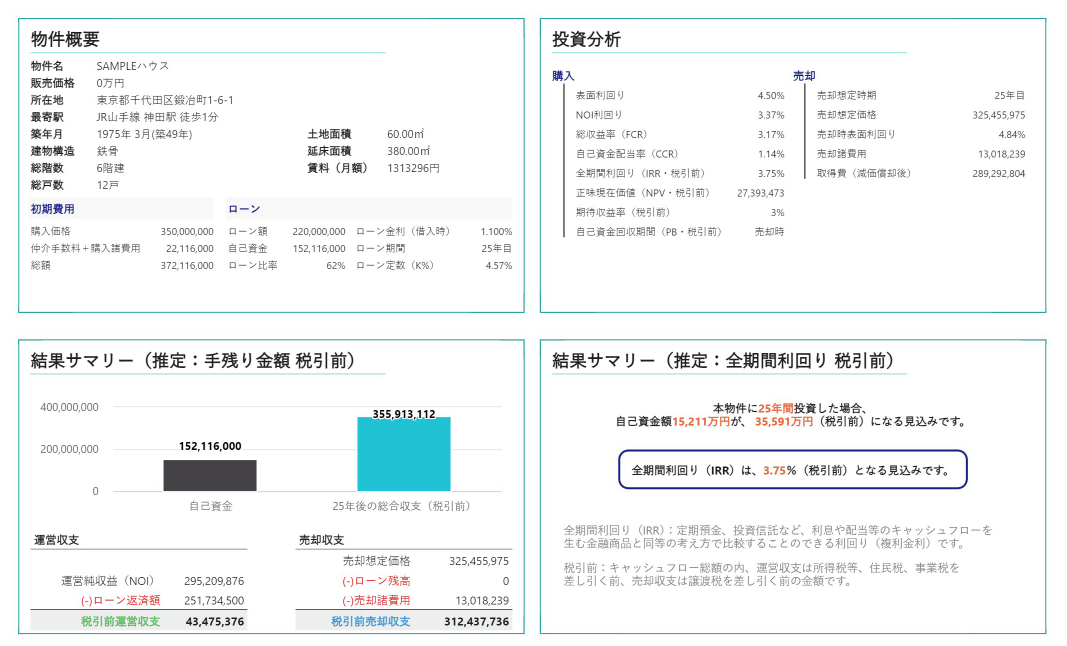

\投資物件の購入に一歩踏み出せないあなたへ/

不動産投資AIシミュレーション

不動産購入時によくある悩みである「この物件を購入して良いか...」という悩みを、物件情報を基にAIが客観的に購入可否を判断してくれます。

これから不動産投資初心者・駆け出し大家さんに役立つシミュレーションなので、是非無料サンプルをダウンロード下さい!

相続不動産ならではの難しさでトラブルが発生します

通常の不動産売却(住み替えなど)では、売主本人が物件の状況をよく知っています。一方で相続の場合、状況は大きく異なります。

- 物件情報の不足:相続人が現地のことをほとんど知らないケースが多く、建物の老朽化や土地の境界が曖昧なまま進めるとトラブルの原因になります。

- 複数人での意思決定:相続人全員での合意形成や遺産分割協議が必須。法定相続人が多い場合、全員の同意を得ることが困難です。

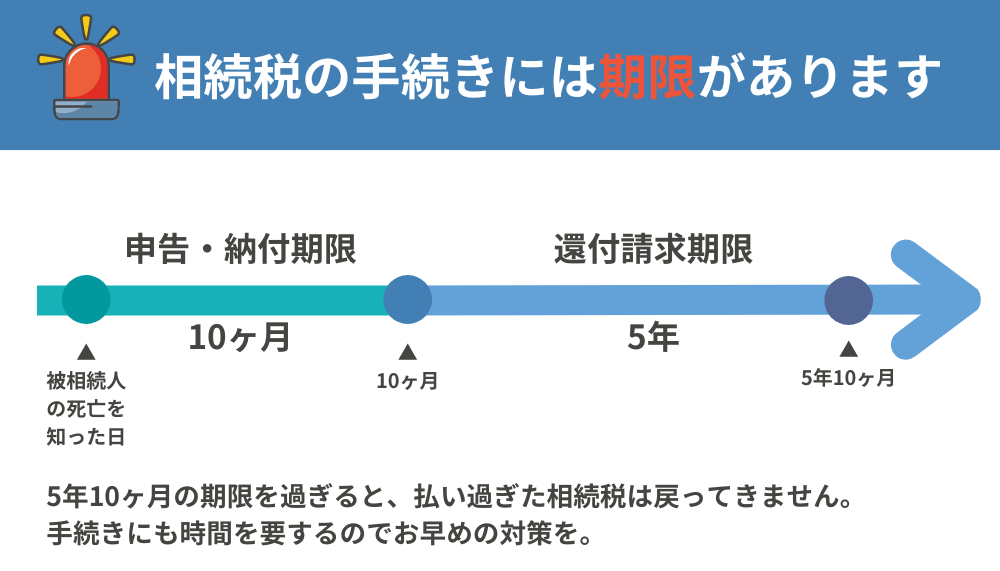

- 期限に追われる:相続税の申告納付期限は10か月。売却が遅れると納税資金が不足し、延滞税や利子税の負担が発生することもあります。

- 数次相続の発生:相続登記を放置すると被相続人の名義が古いままとなり、代襲相続や数次相続により関係者が増え、調整が複雑化します。

こうした条件が重なると、通常の不動産取引では想定しにくいリスクが表面化しやすくなります。

実際にあった相続不動産のトラブル事例

相続不動産のトラブル事例を4つ紹介します。

私が現場で遭遇したトラブル事例になっており、その時に感じた意見も交えながら分かりやすく解説します。

1. 価値観の違いで話し合いが3年に及んだケース

三代にわたり共有名義で受け継がれたアパートをめぐり、相続人の間で以下のような意見が対立しました。

- 「高値で売却したい」

- 「先祖からの土地を守りたい」

- 「情報が錯綜して判断できない」

最終的に売却には至ったものの、家族関係は断絶しました。

平等・公平を意識するあまり法定相続分に囚われて、各相続人の状況や価値観に即した遺産分割を行って来なかったことから、このような結末に。

実務的には「価値観の衝突」が最大の障害となります。遺言があれば全く異なる展開となっていたはずです。

2. 遺産分割がまとまらず納税に遅れたケース

相続税の申告期限に間に合わず、死亡保険金で一時的に納税。

ただし、下記のような二重三重の負担が発生しました。

- 小規模宅地等の特例が適用できないリスク

- 地価下落による売却額の減少

- 税理士報酬の重複や弁護士費用の発生

期限に追われる中で換価分割を進めるのは困難です。

士業がタイムマネジメントを主導できるかどうかが分かれ道となります。

相続税の還付請求には、申告期限があります。

申告期限は、相続税の申告期限から5年間です。

相続税の申告期限は、通常、死亡日の翌日から10か月以内です。つまり、被相続の死亡日の翌日から5年10か月以内に、相続税還付請求をする必要があります。

下記の記事で詳しく解説しています。

3. 高値査定に惑わされて損をしたケース

「この不動産は〇千万円で売れる」と高値を提示され、売却を開始したものの、査定書を見るとそれは「査定価格」ではなく「売出提案価格」にすぎませんでした。

- 査定書をよく見ると「査定価格」ではなく「売出提案価格」にすぎなかった

- 業者による囲い込みで購入希望者が限定された

- 結果的に相場以下の大幅安値で業者買取に

不動産業界では「査定=契約獲得のための営業材料」であることも多いのが実情です。

査定根拠や「査定額」「売出価格」「買取価格」の違いを理解しておくことが、顧客を守るうえで不可欠です。

用語の整理

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 査定額 | 不動産会社が市場相場や取引事例をもとに試算した「理論上の価格」 |

| 売出価格 | 実際に市場に出すときの「希望価格」 査定額を基準に、相場や売却希望時期、売主側の事情を反映して決定される。 |

| 買取価格 | 不動産会社や買取業者が直接買い取る場合の「即時換金価格」 一般に相場より低め(7〜8割程度)になる。 |

4. 相続登記を放置し、数次相続に発展したケース

祖父名義のまま土地を放置した結果、二世代にわたって相続が発生し、相続人は十数人にまで拡大しました。

- 連絡不能者や海外居住者、認知症の相続人が含まれる

- 成年後見人の選任が必要となり、家庭裁判所の関与で長期化

- その間も固定資産税は発生

2024年4月施行の相続登記義務化も、こうした問題を背景に導入されました。

放置は資産価値を損ねるだけでなく、手続コストも増大させます。

相続不動産のトラブルを防ぐためのポイント

相続不動産の売却は、家族間の合意形成や納税期限、不動産取引特有の慣習などが複雑に絡み合い、思わぬトラブルに発展しやすいのが実情です。

こうしたリスクを未然に防ぐには、「遺言の作成」「専門家の早期関与」「査定価格の見極め」「測量・契約不適合責任の理解」といったポイントを押さえておくことが欠かせません。

それぞれの要点を整理し、相続不動産を円滑に売却するための実務的なヒントを紹介します。

- 遺言の作成

遺言は、遺産分割と相続手続きを大幅に円滑にします。遺言執行者を指定すれば、相続人間の争いを防ぐ効果も期待できます。 - 専門家の早期関与

司法書士・税理士・弁護士といった士業と、不動産実務に精通したコンサルタントが連携することで、法務・税務・実務を横断的に解決できます。 - 査定の見極め

査定の性質(査定価格/売出提案価格/買取価格)を確認し、複数社の意見を比較検討することが大切です。また、相続手続きをサポートする専門家にはそれらを見極めるだけの知識と情報を求められます。 - 測量・契約不適合責任の理解

確定測量を行うかどうか、契約不適合責任を免責にするか否か。物件の状況、買主の購入目的によってそもそも免責とする取引が可能かどうか、買い手側のリスクに応じてどの程度の価格調整が必要となるかも異なります。売主側の売却目的を正確に見極め、判断をサポートできる専門家が不可欠です。

それでも相続不動産のトラブルが発生した時の対処法

事前に対策をしていても、相続不動産は高額な財産であり、相続人それぞれの利害や感情が絡むため、トラブルが完全に避けられるとは限りません。

万が一、遺産分割協議がまとまらなかったり、共有名義の不動産をめぐって意見が対立したりした場合には、次のような解決方法を検討する必要があります。

不動産の知識がある専門家に相談する

まずは相続と不動産の両方に精通した専門家に相談することが第一歩です。

司法書士や弁護士、税理士といった士業に加えて、不動産コンサルタントが関わることで、法務・税務・実務を横断的にサポートできます。

特に、不動産の査定額や売却方法、代償分割・換価分割の可否、登記や名義変更の流れについては、専門的な知識が不可欠です。専門家へ早めに依頼すれば、手続きの手間や費用を最小限に抑えつつ、解決策を検討できる可能性が高まります。

裁判外紛争解決手続き(ADR)を利用する

話し合いが平行線をたどる場合には、裁判所を介さずに第三者の専門家に仲介してもらうADR(裁判外紛争解決手続き)を活用する方法があります。

弁護士会や不動産適正取引推進機構などが提供しているADRでは、中立的な立場の調停人が間に入り、円満な和解を目指すことが可能です。

裁判に比べて費用や時間の負担が軽く、家庭裁判所に行く前の段階で合意形成を図れる点がメリットです。

調停や審判の手続きを利用する

それでも解決しない場合には、家庭裁判所での調停や審判手続きに進むことになります。

調停では、裁判官と調停委員が相続人全員の意見を調整し、合意形成を図ります。合意に至らなかった場合、最終的には審判によって裁判所が解決方法を決定します。

ただし、調停・審判は時間や費用がかかり、家族関係の修復が難しくなるリスクもあります。だからこそ、できる限り早い段階での専門家相談やADRの活用が望ましいといえます。

相続不動産のトラブルを防ぐために

相続不動産の売却は、単なる資産処分ではありません。家族関係の調整、遺産分割協議、相続税申告と納税期限への対応、不動産特有の手続きや登記義務などが複雑に絡み合うため、専門知識と経験が求められるプロセスです。

今回紹介した事例からも分かるように、

- 家族間の価値観の衝突による長期化

- 納税期限に間に合わず追加費用が発生するリスク

- 高値査定に惑わされ資産を減らす失敗

- 登記を放置した結果、数次相続や家庭裁判所の関与にまで発展

といったトラブルは決して珍しくありません。

士業の先生方にとっても、顧問先から相談を受けた際に「不動産の現場実務」にまで踏み込めるかどうかが、信頼を得られるかどうかの分かれ道になります。

BFコンサルティングでは「相続対策最適化計画®」のもと、士業と連携しながら顧客の全体最適を実現しています。

相続不動産の売却に不安を抱えている方、あるいは不動産の課題を抱えるクライアントを対応される士業の先生方も、ぜひ一度ご相談ください。

\投資物件の購入に一歩踏み出せないあなたへ/

不動産投資AIシミュレーション

不動産購入時によくある悩みである「この物件を購入して良いか...」という悩みを、物件情報を基にAIが客観的に購入可否を判断してくれます。

これから不動産投資初心者・駆け出し大家さんに役立つシミュレーションなので、是非無料サンプルをダウンロード下さい!