相続は一生に一度の大きな転機です。遺産分割や不動産の名義変更、相続税の申告、戸籍謄本の取得など、関係する手続きは多岐にわたり、時間も手間もかかります。

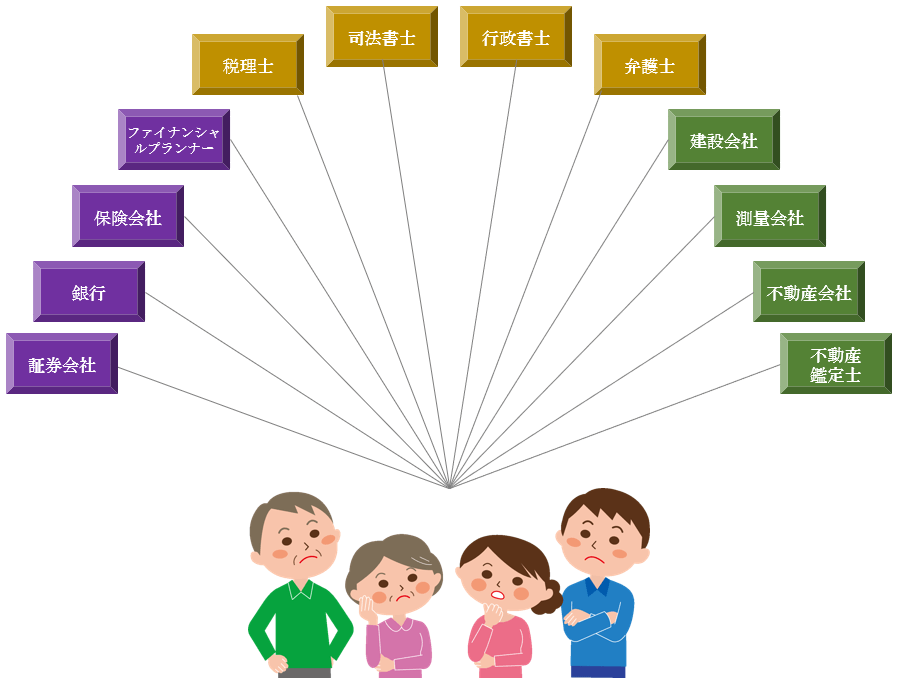

そのため「専門家は沢山いるけれど、どこに相談すればいいか分からない。」と悩まれる方も少なくありません。相続は法務・税務・登記・調査といった幅広い分野の知識が必要となるため、的確な相談先の選定が円滑な手続きとトラブル回避のカギになります。

相続は、税金の問題や法的な手続き、不動産の評価、処分、活用など、さまざまな分野にわたる問題を解決しなければなりません。これらをスムーズに進めるためには、信頼できる専門家を適切に選ぶことが大切です。

「相続専門家ガイドブック」では、相続に関する手続きや対策をスムーズに進めるために必要な専門家(弁護士・税理士・司法書士など)の選び方や業務範囲を具体的に解説しています。

この一冊を活用することで、遺産整理・申告・登記・協議といった各工程の適切な相談先が分かり、どのタイミングでどこに相談すればよいのかが明確になり、「相続の全体最適」を実現できる第一歩となります。

【相続の相談はどこにするべきか分かる】相続専門家ガイドブックを配布中!

相続の相談はどこにするべきか」が悩み別、状況別に一目でわかる!税理士・司法書士・弁護士など、どの専門家に何を相談すればよいかを丁寧に解説した『相続専門家ガイドブック』を現在無料で配布中です。

メールアドレスを入力いただくだけで、自動返信メールにてすぐにガイドブックをダウンロード可能。相続対策の第一歩として、ぜひお気軽にご活用ください!

\相続対策を考え始めたあなたへ/

あなたに合った相談先がすぐわかるガイドブック

- 「各専門家の役割」・・・各専門家がサポートできることを解説!

- 「チェックシート」・・・悩み別、状況別にあった最適な相談先が一目で分かるシート!

- 「メールマガジン」・・・最新の相続対策情報をゲット!

【相続の相談はどこにするべきか分かる】相続専門家ガイドブックの活用法にて、詳しく解説しています。

✨ 親の介護をされている方・これから相続対策を始める方に最適! ✨

今すぐ 無料ダウンロード して、スムーズな相続対策を始めましょう! 🚀

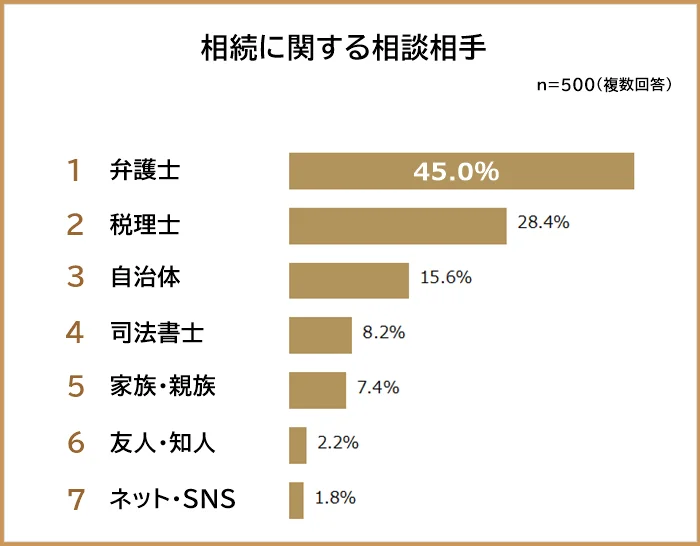

相続相談どこに...?弁護士が半数

相続の相談をどこにすれば良いか悩んではいませんか?相続はその人の財産に関わるため、その範囲は多岐に渡ります。

関係する士業としては、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士が挙げられます。

また、相続の窓口として、信託銀行や民間団体もあり、どこに相談したらよいか一般の方には分かりづらくなっています。

調査概要

調査対象:家族・親族の相続について考えたことがある人

調査期間:2022年12月26日~2023年1月4日

調査機関:自社調査

調査方法:インターネットによる任意回答

有効回答数:500人(女性308人/男性192人)

回答者の年齢:10代 0.4%/20代 16.4%/30代 37.6%/40代 25.0%/50代 16.4%/60代 4.2%

「相続に関する不安ランキング」の調査によれば、相続で最初に相談する相手として、弁護士や税理士などの士業を選ぶ方が全体の7割を占めています。

これは、相続税の申告や遺産分割協議書の作成といった、法的・税務的に複雑な対応を専門家に任せたいというニーズの現れです。

自身がどのような問題を抱えているのかを把握している方はごく僅かです。

だからこそ、法律事務や税務申告で関わりのある専門家に最初に相談する方が多いのでしょう。

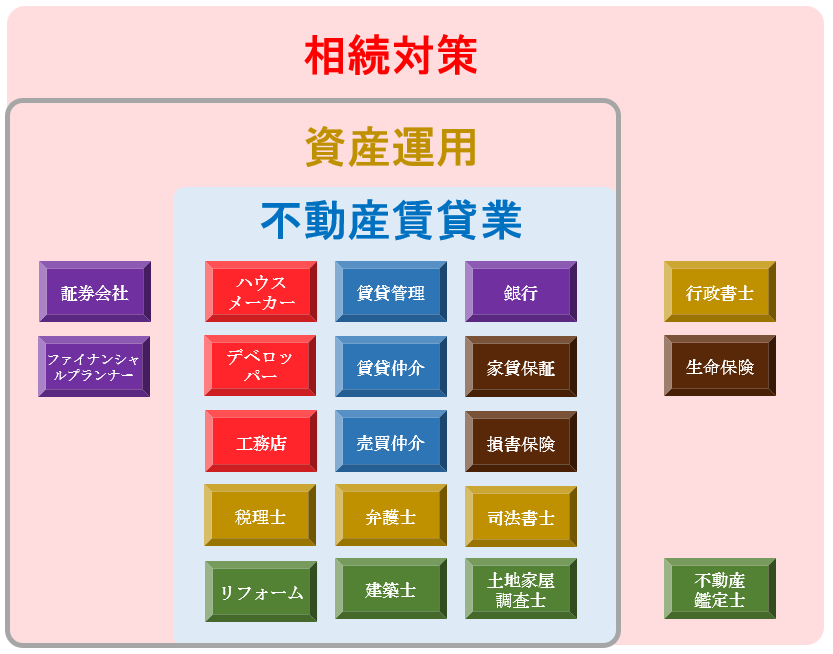

相続対策にワンストップサービスは存在しません...

続対策に関わる専門家は多岐に渡ります。法務、税務、保険、建築、賃貸管理・・・・・

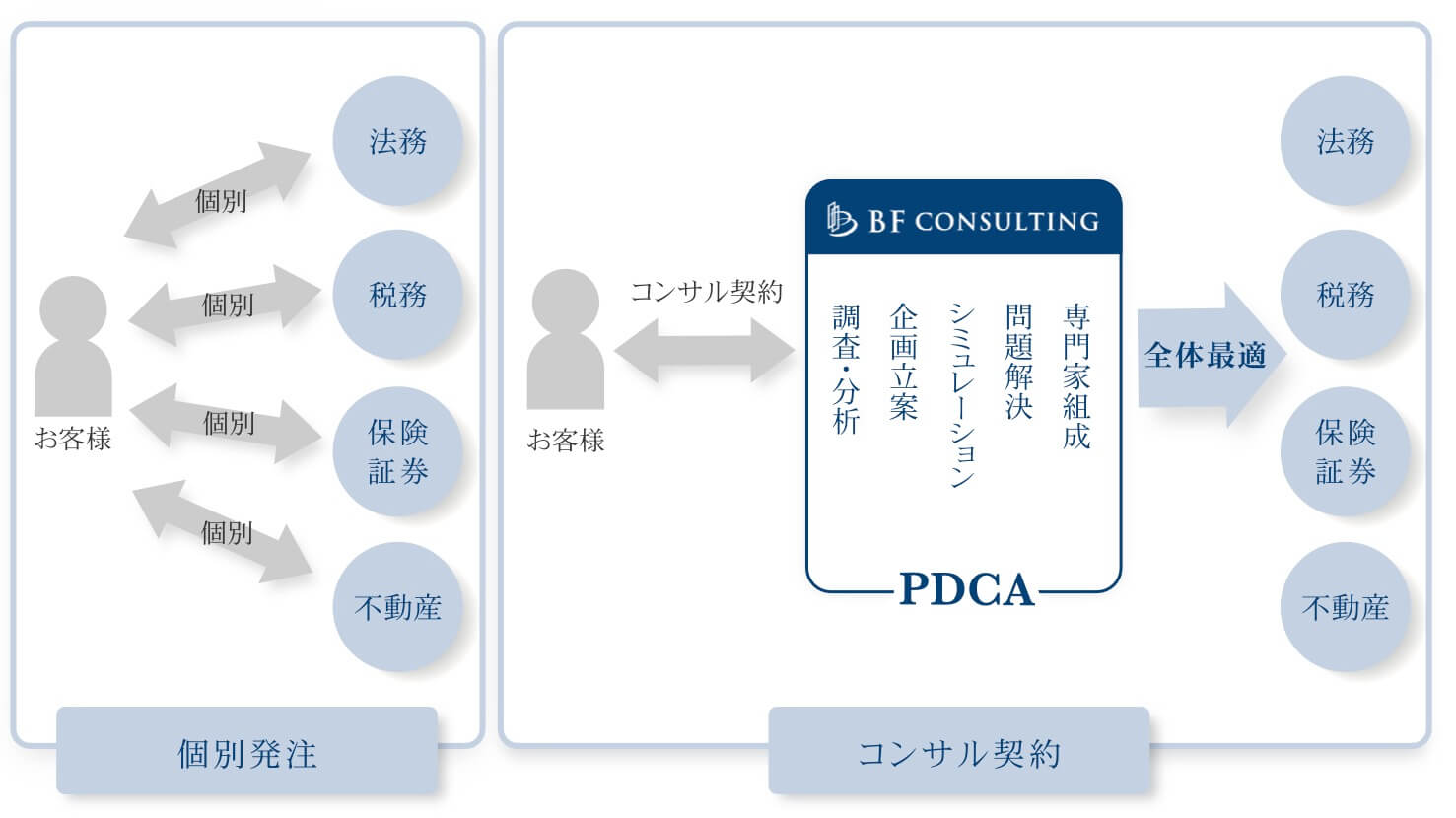

「ワンストップサービス」という言葉が一時期流行りましたが、そんなものは存在しないと思った方がいいでしょう。

たとえ“ワンストップサービス”を掲げている場合でも、実際は専門家ごとに業務範囲(業際)が縦割りで分かれており、登記は司法書士、税金は税理士、法律相談は弁護士と役割が明確に区分されています。

そのため、個々の「ポジショントーク」に惑わされず、状況に応じて適切な士業を選択することが重要です。

あなたは、全ての専門家のいう事を取捨選択できますか?

相続財産が高額になると、不動産賃貸業は必須の対策手法になります。

それとともに関係する専門家の数も更に増えます。

専門家に任せるべきところは任せ、総合的な判断や方針決定は自分の役割です。

誰のための対策ですか?銀行ですか?ハウスメーカーですか?

いえ、自分のためのはずです。

自分の目的・目標のためであり、決して、銀行やハウスメーカーの売上目標のためにやるものではありません。

自分の基準を持って、専門家とはうまく付き合いましょう。下記の動画でも詳しく解説しています!

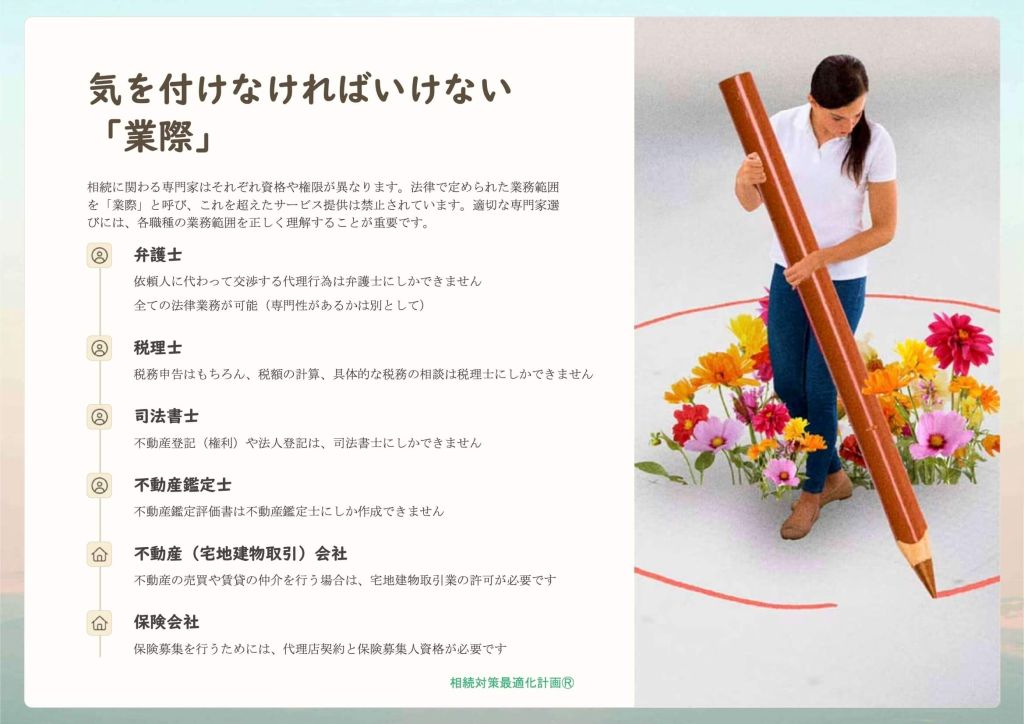

専門家でも出来ることと出来ないことがあります

実際の相続手続きでは、専門家によって「できること・できないこと(=業務範囲)」が法律で厳格に決まっており、依頼内容に応じて選定を誤ると、手続きが進まず余計な費用や時間が発生する可能性があります。

しかし多くの方にとって、税理士・司法書士・弁護士の業務の違いや対応範囲は分かりづらく、「どこに何を相談すべきか」を判断できずに困ってしまうのが実情です。

こうした専門家ごとの対応可能な領域は「業際(ぎょうさい)」と呼ばれ、それぞれの業務に法律上の制限があります。たとえば税務申告は税理士、登記は司法書士、相続トラブルの調停や交渉は弁護士と、明確に分担されています。

士業の業務範囲(業際)について

| 士業 | 業務内容 | 独占業務 | ご参考 |

|---|---|---|---|

| 弁護士 | 法律全般の相談、書類作成。訴訟・非訟事件の代理など | 訴訟や交渉、非訟手続の代理を含む紛争対応に加え、税理士・弁理士業務も一部重複して対応。 | ・弁護士法 3条、72条 |

| 税理士 | 税申告や税務に関する書類作成や相談対応 | 確定申告書作成や相続税計算、それらの申告代理など。 | ・税理士法 2条、52条 |

| 司法書士 | 権利登記、裁判所への提出書類作成 | 不動産の権利登記や商業登記。 裁判所への提出書類作成や、140万円以下の簡易裁判所での訴訟代理。 | ・司法書士法 3条、73条 |

| 行政書士 | 役所へ出す書類作成・申請代理、権利義務・事実証明に関する書類作成(他士業範囲を除く) | 他士業や一般人に認められた範囲を除く、全ての事実証明業務に対応。 | ・行政書士法 1条の2、1条の3、19条 |

| 土地家屋調査士 | 不動産表示登記、筆界特定。調査や測量 | 不動産の表示登記や筆界特定に係る書類作成や手続代理。そのための調査や測量。 | ・土地家屋調査士法 3条、68条 |

各士業の条文には、業務範囲が記されております。一例として土地家屋調査士を見てみましょう。

(業務)

土地家屋調査士法 第3条(業務)

第三条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量

二 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理

三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成

四 筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理

五 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成

六 前各号に掲げる事務についての相談

七 土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理

八 前号に掲げる事務についての相談

最初に相談した士業から提示されるアドバイスは「その専門家の業務範囲に限定された提案」となることが多く、結果的に本質的な課題解決や全体最適とはズレてしまう恐れがあります。

つまり、相続の相談では「誰に」「いつ」「どの段階で」相談するかが極めて重要なのです。

それでは具体的に、次の項目では士業の登録数・業務概要とメイン業務と相続での役割を詳しくみていきましょう。

相続手続きに関わる士業

| 弁護士 | 税理士 | 司法書士 | 行政書士 | 土地家屋調査士 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 登録数 | 45,743 | 81,028 | 23,059 | 52,060 | 16,141 |

| メイン業務 | 訴訟代理 | 税務申告代理 | 不動産・法人登記代理 | 書類作成代理 | 測量・登記 |

| 相続での役割 | ・相続人調査 ・相続人確定 ・財産目録 ・遺言検認 ・遺言執行 ・遺産分割協議 ・相続放棄 ・限定承認申述 ・遺産分割調停 | ・相続人調査 ・財産調査(金融) ・不動産評価 ・遺言執行 ・遺産分割協議 ・相続税申告 ・準確定申告 | ・不動産名義変更 ・相続人調査 ・相続人確定 ・財産目録 ・遺言検認 ・遺言執行 ・遺産分割協議 ・相続放棄 ・限定承認申述 ・遺産分割調停 | ・相続人調査 ・相続人確定 ・財産目録 ・遺言執行 ・遺産分割協議 ・相続放棄 ・限定承認申述 ・遺産分割調停 | ・土地の分筆 ・土地売却のための境界確定 ・建物表題登記 |

弁護士

依頼者のために、すべての裁判所での裁判において代理人として行動できるほか、法律相談、交渉、示談、契約書作成などのすべての法律事務を代理人として行うことができます。

刑事事件で弁護人として活動も行えます。弁護士はいわば法律事務に関する無制限の国家資格です。

裁判所の令和6年司法統計によると、家庭裁判所で遺産分割が争われた件数は15,379件で、うち遺産の総額が5,000万円以下の割合は77.9%、ごく一般的な家庭で相続争いが発生しています。

税理士

税務代理業務や税務書類の作成などを行う専門家です。

税理士法では、税理士でなければできない「税理士の独占業務」として、①税務代理業務、②税務書類の作成業務、③税務相談業務の3つを規定しています。

司法書士

- 登記又は供託手続の代理

- (地方)法務局に提出する書類の作成

- (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理

- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成

- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

行政書士

行政書士の本来的な業務は「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」です。

それに付随して書類の提出代理や作成代理、書類の作成について相談に応じることができますが、弁護士や認定司法書士のように法律事務において代理人となることは一切できませんし、報酬を得る目的で法律相談を受けることはできません。

したがって書類の作成であっても、当事者間で争いがある、あるいは争いを生じうる案件の書類作成に携わることはできません。

土地家屋調査士

不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。筆界特定の手続について代理すること。

士業以外に相続の相談ができる窓口

| 信託銀行 | 相続診断士 | 相続アドバイザー | |

|---|---|---|---|

| 登録数 | 13 | 42,000 | 900 |

| メイン業務 | 資産運用 | 笑顔相続の道先案内人 | 最適な相続を実現させるため、お客様と各士業との間に入り、実務的見地より問題点を指摘し、的確なアドバイスをする、お客様の利益を守る専門家 |

| 相続での役割 | ・相続人調査 ・財産調査(金融) ・遺言執行 ・遺産管理 |

信託銀行

信託銀行は、銀行に認められた「銀行業務」に加え、金銭の信託や有価証券の信託といった「信託業務」と、不動産仲介や証券代行、相続関連業務といった財産の管理・処分等に関連する「併営業務」を営むことができる金融機関です。

相続診断士

相続診断士とは、相続の基本的な知識を身につけお客様に「相続診断」出来る資格です。

そして生前から相続問題や思いを残す大切さを伝えていき、お客様と一緒に相続と家族の問題に向き合っていきます。

相続についてトラブルが発生しそうな場合には、できるだけ事前に税理士、司法書士、行政書士・弁護士などの専門家(パートナー事務所など)と一緒に、 問題の芽を早めに摘み取ります。

相続を円滑に進める『笑顔相続の道先案内人』として社会的な役割を担います。

相続アドバイザー

最適な相続を実現させるため、お客様と各士業との間に入り、実務的見地より問題点を指摘し、的確なアドバイスをする、お客様の利益を守る専門家

- お客様の利益を第一義に考えるコンサルタントとしての役割

- 信頼性のある人的ネットワークの構築

- 持続的・継続的な研修の実施による能力の充実を計る

- 本業をより発展させるためのビジネス的感覚の習得

具体的にどういった仕事内容や提案をしてくれるかについては、下記の記事をご覧ください。

市役所

相続に関する初歩的な手続きや証明書の取得など、基本的な情報を知りたい場合は、お住まいの市役所(役所)に相談するのがおすすめです。

市役所は公的機関のため、相談は無料で対応してもらえることが多く、安心して利用できます。

以下のような内容については、市役所での相談が有効です。

- 家族が亡くなった後、何から手続きすればよいか分からない

- 相続に関する窓口がどこか分からない

- 死亡届の提出方法を知りたい

- 世帯主の変更手続きをしたい

- 戸籍謄本・印鑑証明書・住民票などの必要書類を取得したい

ただし、「私の場合の法定相続人は誰か」「相続人の中に未成年者がいるがどうすればよいか」といった個別具体的な法律判断については、市役所では対応できないため、弁護士や税理士などの専門家への相談を案内されるケースが一般的です。

「おくやみ窓口」の活用もおすすめ

近年では、多くの自治体で「おくやみ窓口」という、死亡後の手続きや相続に関連する相談をワンストップで対応できる窓口を設けています。

従来は市民課や保険年金課など、複数の課を個別に回る必要がありましたが、おくやみ窓口では1か所で必要な手続き・証明書の案内や発行を受けることが可能です。

多くの自治体ではこのおくやみ窓口は事前予約制となっており、希望する方はお住まいの自治体の公式ホームページを事前に確認することをおすすめします。

おくやみ窓口の設置例(自治体HP)

税務署

相続税についての基本的な仕組みや、制度の概要を知りたい場合は、最寄りの税務署(国税庁の管轄)に相談するのがおすすめです。税務署は公的機関のため、相談は無料で、制度全般に関する正確な情報を得られる点が大きなメリットです。

たとえば、以下のような内容については税務署で確認が可能です:

- 相続税の申告義務があるかどうかの判定方法

- 基礎控除の金額や計算方法

- 配偶者控除や小規模宅地等の特例の要件

- 相続税の簡易な計算方法

- 申告書の記載方法・記入例

- 必要書類の一覧や提出先の案内

ただし、「私のケースで相続税がかかるかどうか知りたい」「この特例が適用できるか判断してほしい」といった個別具体的な税額計算や判断については、税務署では対応できないことが多く、税理士への相談を案内されるのが一般的です。

相続税の正確なシミュレーションや申告書の作成代行を希望する場合は、相続税申告を得意とする税理士事務所に相談するのが安心です。

- 自宅近くの税務署は、以下のHPで検索できます

- 国税庁HP 税務署の所在地などを知りたい方

- 電話で相談したい方は、以下のHPから電話番号を確認できます

- 国税庁HP 税についての相談窓口

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)では、経済的に余裕のない方を対象に、弁護士や司法書士との無料法律相談を提供しています。利用にあたっては、収入や保有資産が一定の基準以下であることが条件となっており、事前に法テラス公式サイトで利用条件を確認しておくことをおすすめします。

相続に関する悩みがあっても、「費用が心配で専門家に相談できない」という方にとって、心強い公的支援制度です。

また、無料相談だけでなく、その後実際に弁護士や司法書士へ依頼する場合にかかる、着手金や実費などの費用を立て替える制度(民事法律扶助)もあります。費用は後日、分割での返済も可能です。

ただし注意点として、必ずしも相続に精通した専門家が担当するとは限らないため、専門性を重視する場合は、対応分野などを確認の上で相談予約をするのが望ましいです。

法テラスの利用が適しているケース

- 弁護士や司法書士に相談したいが、費用負担が難しい方

- 法律相談後の依頼にかかる費用を分割で支払いたい方

- 公的機関を通じて、安心して法律相談を受けたい方

最近では民間資格者に相談することが主流となっています

このように、士業にはその専門性の範囲でのみ業務ができる業際が存在するため、そもそも自身がどのような問題を抱えているのかを自分で理解していないと、どの士業に依頼すれば良いかわかりません。行政書士・司法書士・弁護士は業務範囲が重複する部分が多く、どこに依頼するかによって、その後の展開にも少なくない影響があります。

実務上、自身がどのような問題を抱えているのか、を正確に把握している方はごく少数です。一般の方は、何が問題なのかさえわからない、これが、「どこに相談したらいいかわからない」状態だといえます。

そのため、信託銀行や相続診断士・相続アドバイザーなどの民間資格者を通じ、問題点の抽出と士業のセレクトをお願いするとう流れがトレンドとなりつつあります。

信託銀行のデメリットとしては、料金が高額になることが挙げられます。民間資格のデメリットについては、相談者の力量が分からないことが挙げられます。

どこに相談したら良いかわからない人は、相談者の力量など測る術もありません。

そのような場合には、相続コンサル専門の会社に相談されてみると良いでしょう。

【どこに相談すればいいか分かる】ガイドブックの魅力とは?

相続の相談を検討する方の多くは、以下のような「漠然とした不安」や「整理されていない悩み」を抱えています。

- なにを相談するべきか、明確に整理できていない

- 相続人や財産の全体像がまだ把握できていない

- 専門家によって言っていることが違い、誰を信じていいか分からない

- そもそも相続の基礎知識がない状態で、なにから始めるべきかが不明

- 無料で気軽に相談できる場所を探している

- 費用が不明で、相談しても何十万円も請求されるのでは…という不安

- 自分の地域で信頼できる相談窓口を知りたい

このような方にこそ、「相続専門家ガイドブック」を活用していただきたいのです。

この「相続専門家ガイドブック」は、相続を進める上で重要な専門家の「業際」や「ポジショントーク」についても触れ、各専門家がどのようなサービスを提供するのかを詳細に説明しています。

さらに、相続対策の流れやチェックシートも掲載されており、自分の状況に応じて必要な手続きを漏れなく把握できるようになります。

【相続専門家ガイドブックで得られる内容】

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 業際の違い | 各専門家が持つ資格や権限の違いを理解し、誤ったアドバイスを避けることができます。 |

| ポジショントークに注意 | それぞれの専門家が自分の専門分野で提案するため、全体最適を見据えたアドバイスを受けるためのポイントを学べます。 |

| 相続手続き、相続対策の流れ | 手続きの段階ごとにどこに相談すべきか、どのタイミングで行動すべきかが明確にわかります。 |

特に最後の相続相談チェックシート(相続手続編)と(相続対策編)では、「あなたの状況ごとに最適な専門家が一目で分かる」ようになっています。どこに相談すればよいか明確に分かるので、相続対策を始める方に最適です。

ガイドブックは、実際の相続の流れを詳しく解説しており、トラブルが起きやすいポイントやその対策方法も紹介されています。

相続人間で揉めることなく、スムーズに手続きを進めるためには、専門家のアドバイスを適切に受け入れ、必要なタイミングで行動を起こすことがカギです。

\相続対策を考え始めたあなたへ/

あなたに合った相談先がすぐわかるガイドブック

- 「各専門家の役割」・・・各専門家がサポートできることを解説!

- 「チェックシート」・・・悩み別、状況別にあった最適な相談先が一目で分かるシート!

- 「メールマガジン」・・・最新の相続対策情報をゲット!

【相続の相談はどこにするべきか分かる】相続専門家ガイドブックの活用法にて、詳しく解説しています。

✨ 親の介護をされている方・これから相続対策を始める方に最適! ✨

今すぐ 無料ダウンロード して、スムーズな相続対策を始めましょう! 🚀

無料で相続相談をするには?流れと準備すべきポイント

「無料相談を利用したいけれど、何から始めれば良いか分からない…」「どんな内容を話すのか不安…」という方も多いのではないでしょうか。

ここでは、弁護士が所属する法律事務所で相続の無料相談を受ける場合の基本的な流れについてご紹介します。事前準備や相談内容の整理にも役立ちますので、ぜひ参考にしてください。

まずは相談日時の予約をする

相続相談を希望する場合、法律事務所への事前予約が必要です。電話やメール、または事務所のWebフォームなどから予約を行い、相談希望日・相談内容の簡単な概要を伝えましょう。

持参すべき書類の確認・準備

相談予約の際に、当日持参するべき資料の案内を受けることがあります。相談をスムーズに進めるためには、以下のような書類を準備しておくのがおすすめです。

- 相続人が確認できる資料(戸籍謄本、相続関係図など)

- 相続財産の内容がわかるもの(財産目録、登記簿謄本、預金通帳のコピー など)

- 法定相続人が誰か/既に揉めていないかの有無

※状況によっては、不動産の固定資産税評価証明書なども役立ちます。

これらの情報が整理できていれば、弁護士・税理士・司法書士といった専門家に依頼する際の判断材料にもなります

相談当日の流れ

当日は、弁護士から「本日はどのようなご相談ですか?」と質問されます。以下の内容を簡潔に整理しておくと、相談がスムーズです:

- 誰が亡くなったのか(被相続人)

- 相続人は誰で、何名いるか

- 遺産の内容(不動産・預貯金・借金など)

- 遺言書の有無

- 相続人間で争いがあるかどうか

その後、弁護士から現状に即したアドバイスや対応方法の提案がなされます。相続人全員の同意が必要な手続きもあるため、他の相続人の意向確認が必要になるケースもあります。

なお、大きな法律事務所であっても、実際の相談は1名の担当弁護士が行うのが一般的です。

2回目以降の相談は有料となるケースが多い

相談内容によっては、1回の無料相談だけでは解決しきれず、日を改めて再相談が必要になる場合もあります。

この場合、**2回目以降は有料相談(相場:1時間11,000円前後)**となることが多いため、相談前に費用の有無や金額を確認しておきましょう。

正式に依頼するかどうかの判断

相談後、内容に納得し、弁護士に正式な依頼をする場合は、委任契約書の締結と弁護士費用の支払いが必要となります。

ただし、相談後すぐに依頼を決める必要はなく、一度持ち帰って検討し、後日連絡しても問題ありません。「まずは話を聞きたい」「判断材料が欲しい」という方でも、無料相談は十分活用できます。

【不信感を解消】相談しても意味があるの?と思ったときに見るべきポイント

「相談しても意味あるの?」「結局有料になるのでは?」という声は多く寄せられます。以下の3つをチェックすることで、相談の価値を見極められます。

- 初回無料相談があるか(時間・内容・オンライン対応の有無)

- 報酬体系が明確に書かれているか(着手金・成功報酬など)

- 実績や事例紹介があるか(過去の解決事例など)

信頼できる窓口であれば、早い段階から「何が問題か」を見つけ出し、適切な士業への橋渡しをしてくれます。

よくある質問

相続でまずどこに相談すればよいですか?

相続の内容が明確でない場合は、相続全体を俯瞰してアドバイスできる相続コンサルタントに相談するのが最初の一歩としておすすめです。

その後、税務・登記・紛争などの内容に応じて、税理士・司法書士・弁護士に繋げてもらえます。

相続の相談はいくらくらいしますか?

専門家によって異なりますが、初回相談は無料〜1万円程度が一般的です。相続税の申告や遺産分割協議書の作成など実務を依頼する場合は、数万〜数十万円の費用がかかることもあります。事前に料金体系を確認すると安心です。

無料相談で相続の悩みを解決することはできますか?

はい、状況によっては無料相談でも十分に解決の糸口が見つかります。

法律事務所の初回無料相談や、税務署・市役所・法テラスなどの公的機関による無料相談窓口では、相続の基本的な制度や流れ、必要な書類、どの専門家に相談すべきかなどの初期判断に役立つ情報を得ることができます。

特に以下のようなケースでは、無料相談だけでも方向性が定まることが多いです:

- 相続人の確認や遺産の概略整理など、基礎的な情報の確認

- どの士業(弁護士・税理士・司法書士など)に何を相談すべきかの判断

- 遺言書の有無や遺産分割の進め方に関するアドバイス

- 相続税の申告義務があるかどうかの確認(税務署)

ただし、相続人間でトラブルが発生している場合や、高額な相続財産がある場合、税務申告や登記が必要なケースでは、無料相談だけでは対応が不十分となり、実務経験のある専門家への継続的な依頼が必要になる可能性があります。

相続手続きを自分ですることは可能?

可能ですが、内容によっては慎重な判断が求められます。

戸籍謄本の取得や金融機関への口座解約、簡単な相続放棄など、一定の範囲の手続きは自分で行うことも可能です。

また、法務局の窓口や市役所の「おくやみ窓口」でも、必要な書類や手続きの流れについて案内を受けることができます。

ただし、以下のようなケースでは専門家のサポートを受けた方が、結果的に手間やリスクを減らせることが多いです。

- 相続税の申告や特例の適用が必要な場合(→税理士)

- 不動産の名義変更(登記)を行う場合(→司法書士)

- 相続人間で争いがある、調停を検討している場合(→弁護士)

- 相続財産が複雑で、評価や整理が難しい場合

相続は「自分でできる部分」と「プロに任せた方がよい部分」の見極めが重要です。まずは無料相談を活用し、自分に必要なサポートを見極めることが解決への第一歩になります。

相続の「全体最適」を実現するために

相続の全体最適には、遺言書の作成や生前贈与、不動産活用など、さまざまな手段が考えられます。その選択肢を適切に組み合わせ、専門家と協力して進めることが最も効果的です。

このガイドブックを手に入れれば、相続の準備がスムーズに進み、結果として、家族が争わずに、円満な相続が実現することでしょう。

下記から無料でダウンロードできますので、是非相続対策の一歩目として活用ください!

\相続対策を考え始めたあなたへ/

あなたに合った相談先がすぐわかるガイドブック

- 「各専門家の役割」・・・各専門家がサポートできることを解説!

- 「チェックシート」・・・悩み別、状況別にあった最適な相談先が一目で分かるシート!

- 「メールマガジン」・・・最新の相続対策情報をゲット!

【相続の相談はどこにするべきか分かる】相続専門家ガイドブックの活用法にて、詳しく解説しています。

✨ 親の介護をされている方・これから相続対策を始める方に最適! ✨

今すぐ 無料ダウンロード して、スムーズな相続対策を始めましょう! 🚀